KUNSTSTILE

Romanik. 1000

-1250.

Abb.1

Der Begriff Romanik beschreibt eine

kunstgeschichtliche Epoche von etwa 1000

bis 1200, vielerorts werden

jedoch romanische Stilprinzipien bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts

beibehalten. Die romanische Kunst ist überall in Europa sowie in Westasien und Nordafrika nachzuweisen.

Stilprinzipien. Typisch für die romanische Baukunst sind

Rundbögen, dicke, festungsartige Mauern (besonders im Westwerk) mit kleinen

Fenstern sowie Würfelkapitelle

an den Säulen. In frühromanischer Zeit finden sich flache

Kassettendecken, später dann Kreuzgratgewölbe.

Der romanische Kirchenbau wird bestimmt durch die Einführung der

Überwölbung großer Raumweiten. Die Skulpturen und Malereien

zeigen oftmals drastische Motive.

Herkunft des Begriffs. Die Bezeichnung romanesque wurde um 1820 von französischen Gelehrten

für den Rundbogenstil eingeführt. Der Begriff wurde gewählt

unter Hinweis auf die Verwandtschaft zur römischen Architektur, von der

Rundbogen, Pfeiler, Säule und Gewölbebau übernommen waren. Also,

dieser Stil lehnte sich an die antike Kunst an.

Die Romanik in Deutschland lässt sich in

3 Stilphasen: Früh-, Hoch- und Spätromanik

einteilen. Im Allgemeinen ist Romanik durch starke, rohe Mauern, Rundbogen an

Fenstern und Turen, in der Malerei kräftige Grundfarben gekennzeichnet. Frühromanik (1024–1080) Die vorhandenen ökonomischen

und technischen Voraussetzungen sowie weltweite Anregungen ermöglichten

enorme Leistungen in der Baukunst. Die größte Kirche war die Abtei

von Cluny. Die

größte Kirche der salischen Kaiser war der Dom zu Speyer, der

Höhepunkt der Frühromanik; der Dom diente zugleich als Grablege der

Kaiser. Sie bestand aus einem Mittelschiffgewölbe, aus der ältesten

durchgehend mit Kreuzgewölbe überdeckten Basilika und aus der

größten Krypta. Hochromanik

(1080-1190) In der Hochromanik spielte

Bauschmuck eine große Rolle. Hinzu kamen mehr und mehr freistehende

figürliche Bildwerke, die oft aus Holz (Triumphkreuze, Madonnenfiguren, Lettnerfiguren), aber auch

aus Bronze (Braunschweiger

Löwe, Wolframleuchter in Erfurt)

gearbeitet wurden. Italienische Einflüsse sind wahrscheinlich, so

zunächst wohl bei der Quedlinburger

Stiftskirche mit ihrem vielfältigen bauplastischen Schmuck.

Kennzeichen der Hochromanik ist auch die Einführung des

Großgewölbebaus. Spätromanik

(1190–1235) Jede kleine Stadt besaß

Kirchen mit kreuzförmigen, dreischiffigen Basiliken. Die Spätromanik

zeichnet die Vielseitigkeit von Baukörpern und Innenräumen aus, die

mit Zierfreude und den Einzelheiten gebaut wurden. Doppelturmfassaden

entwickelten sich meist in Verbindung mit prächtig ausgebildeten

Vierungstürmen weiter. Viereckige Turme konnen oben achteckig fortgesetzt

werden.

Abb.2

Gotik. 1130 – 1500.

Abb.3

Der Begriff. Der Name "Gotik" wurde erst in der

Renaissance von dem italienischen Baumeister, Maler und Kunstschriftsteller

Giorgio Vasari (1511 bis 1574)

geprägt und hatte zunächst eine abwertende Bedeutung. Das Gotische

wurde mit dem Barbarischen gleichgesetzt im Gegensatz zur klassischen antiken

Kunst, der man den höchsten Stellenwert einräumte. Die

"barbarischen (West-Goten" hatten nach Auffassung Vasaris das

Römische Reich gestürzt. Und noch bis zum Jahr 1800 galt die Gotik

als Inbegriff schlechten Stils. Heute spielt der Begriff hauptsächlich in

der Architektur eine große Rolle, denn die bedeutendsten Sakralbauten

wurden in der Gotik errichtet. Doch auch in der Tafel-, Wand-, Glas- und

Buchmalerei, Plastik, Holzschnitz- und Goldschmiedekunst,

Musik, Schrift, Sprache, Mode und bei den

Möbeln haben sich gotische Stilmerkmale ausgeprägt, oder nahmen

begrifflichen Bezug.

Entwicklung. Der Übergang zwischen Romanik (750-1250) und Gotik (1130-1500)

vollzog sich - wie schon die zeitlichen Zuordnungen verraten - fließend.

Die Gotik entstand um

Baukunst. Während die

Kirchengebäude der Romanik breiter, erdgebundener und mit Rundbögen

konzipiert wurden, sind für die Sakralbauten der Gotik die mächtige

Raumhöhe und spitz zulaufende Bögen charakteristisch. Der Rundbogen

wird vom Spitzbogen abgelöst. Die ehemals geschlossenen Wände als

Schutz gegen das " Böse" von außen, werden in der Gotik

durch Fensterreihen durchbrochen. Es werden Helligkeit und eine

großzügigere Raumaufteilung angestrebt. Der Raum ist hoch senkrecht

gegliedert.Dazu werden Verzierungen durch Dienste, Rippen, Strebewerke,

Maßwerk, Wimperge und Fensterrosen einbezogen. Der Chorraum wird als

wichtiges kultisches Zentrum entdeckt und aufgewertet. Ein dreiteiliger

Laufgang, das Triforium durchbricht oft die Wand zwischen Bogenstellungen und

Fenstern. Außen wird die Westschauseite durch reiche Gliederung und

mächtig emporstrebende Türme betont. In der Früh- und Hochgotik

wurde der Raum in Höhe und Tiefe so gegliedert, daß der Besucher die

einzelnen Abschnitte nacheinander entdeckt (Basilika) In der Spätgotik

gestaltete man den Raum als ruhende Einheit, die von jedem Standpunkt aus

erfaßt werden konnte (Hallenkirche).

Abb.4

Religiöser Hintergrund. Die gotische Bauweise ist

jedoch nicht nur aus rein architektonischen Überlegungen entstanden.

Dahinter steht religiöse Symbolik. Die Säulen und Pfeiler entsprechen

den Aposteln und Propheten, die den christlichen Glauben tragen, Jesus ist der

Schlußstein, der eine Mauer mit der anderen verbindet.

Gotische Plastik/ Gotische Skulptur. Die gotische Plastik

entsteht zunächst aus dem Wunsch die Fassaden der Kathedralen mit

Standbildern, Reliefs und Figuren zu schmücken, die die Heilsgeschichte

symbolisieren. Besonders ausdrucksstark - innen wie außen - wurde das

Gewand gestaltet, welches mehr Aufschluß über die dargestellte Figur

gibt, als der Körper. Mit einer ungezwungenen Eleganz und mit einem weich

fließenden Gewand wird die Haltung der Personen in einer leichten S-Kurve

dargestellt. Dieses Bewegungsmotiv bleibt lange typisch für die gotische

Plastik. Die Spätgotik brachte in Deutschland eine Vielzahl an

Holzbildwerken für Flügelaltäre hervor. Seine berühmtesten

Schöpfer waren Tilman Riemenschneider (um 1460 bis 1531) und Syrlin d. J. (um 1455 bis 1521).

Gotische Malerei . Während in der Romanik die Kirchenwände noch

überreich mit Fresken bemalt waren, gestatten die spärlichen

Überreste des lichtdurchfluteten gotischen Kirchenraumes dies nicht mehr.

Es beginnt zunächst eine Ära der Glas- und Altarmalerei. In der 2.

Hälfte des 14. Jhs. setzten sich die Tafelbilder endgültig durch.

Gleichzeitig entstanden der Holz- und der Kupferstich. Stilistisch folgt die

gotische Malerei noch lange der byzantinischen Bildkunst, in der die Personen

maskenhaft, bewegungslos und entrückt den religiösen

Überzeugungen zufolge dargestellt sind.

Renaissance.

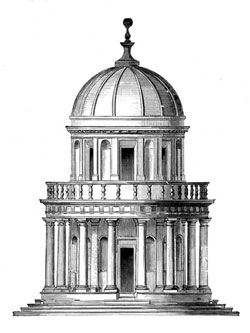

Abb.5

Grob kann man sagen: In Italien wird

die Zeit etwa von 1420 bis 1600 als Renaissance bezeichnet, im

übrigen Europa etwa die Zeit von 1500 bis 1600.

Das

französische Wort Renaissance bedeutet

"Wiedergeburt". Der Begriff wurde um 1820/30 von den Franzosen

zunächst aus dem italienischen rinascimento abgeleitet und dann

im deutschsprachigen Schrifttum um 1840 aus dem Französischen entlehnt, um

eine kulturgeschichtliche Epoche

Europas während des Übergangs

vom Mittelalter zur Neuzeit zu benennen.

Die

Epoche der Renaissance wird deshalb so bezeichnet, weil die Wiedergeburt der Antike eines der Ideale jener Zeit war. Diese Wiedergeburt

des antiken Geistes schlug sich besonders in den Künsten und ihren neuen,

als fortschrittlich empfundenen Prinzipien nieder. Der Humanismus ist die wesentliche

Geistesbewegung der Zeit. Diese "Wiedergeburt" manifestierte sich

darin, dass zahlreiche Elemente des Gedankenguts der Antike neu entdeckt und belebt wurden

(Schriften, Baudenkmäler, Skulpturen,

Philosophen, etc.).

Eine Voraussetzung für die neue

Geisteshaltung der Renaissance waren die Gedanken selbstbewusster italienischer

Dichter des 14. Jahrhunderts wie Francesco Petrarca, der

durch seinen Individualismus den Glauben an den Wert humanistischer Bildung

förderte. Das theozentrische

Weltbild des Mittelalters wurde durch eine stärker anthropozentrische Sicht

der Dinge abgelöst.

Nicht

zu vernachlässigen ist auch der Einfluss von Griechisch sprechenden

Gelehrten, die im 13. und 14. Jahrhundert aus Byzanz nach Italien kamen und das Wissen

über die Kultur der Antike mitbrachten, das im Byzantinischen Reich nach

dem Untergang Westroms nahezu 1000 Jahre

lang konserviert worden war. In Byzanz

waren noch im Jahre 1400 Platon,

Homer und Herodot in aller Munde.

Im

weiteren Sinne nennt man Renaissance daher die Wiedergeburt des klassischen Altertums

in seinem Einfluss auf die Wissenschaft,

die Literatur, die Gesellschaft,

das Leben der vornehmen Kreise und die Entwicklung der Menschen zu

individueller Freiheit im Gegensatz zum Ständewesen des Mittelalters. Im

engeren Sinne versteht man unter der Renaissance eine

kunstgeschichtliche Epoche.Die italienische Bezeichnung rinascita im

Sinne eines Epochenbegriffs findet sich bereits bei Giorgio Vasari, der eine

der wichtigsten Lebensbeschreibungen von Renaissance-Künstlern verfasst

hat.

In der Kunst lehnte sich die Renaissance der

Antike an. Zur Nachahmung der antiken

Kunst gesellte sich im 15. Jahrhundert die intensivere Beschäftigung mit

der Natur, die einen wichtigen Aspekt in der

Entwicklungsgeschichte der Renaissancekunst darstellt. Die Tendenz,

Gegenstände und Personen der Natur gemäß zu gestalten, war

seitdem ein Hauptanliegen der Künstler.

In nahezu perfekter Ausprägung gelang ihnen eine solche naturalistische

Darstellungsweise allerdings erst seit dem 15. Jahrhundert. Eng mit der

Forderung nach der Naturwahrheit in der Kunst hängt das Bekenntnis der

Künstler zur Antike zusammen. Das heißt: Gute Kunst sollte das, was

einem die Realität bietet, nicht getreu abbilden, sondern versuchen, das

Naturvorbild zu verbessern und zu idealisieren.

Neben

der Neubestimmung des Verhältnisses der Kunst zur Natur und der Verehrung

der Antike stellte die Renaissance also auch die Frage nach dem Wesen der Schönheit. Die

Künstler versuchen z.B., den idealschönen Menschen darzustellen.

Anatomische Vorstudien dienen dazu, den menschlichen Körper

wirklichkeitsgetreu wiederzugeben. Ideale Maße und Proportionen spielen sowohl bei der

Darstellung des menschlichen Körpers in der Malerei und Skulptur als auch bei der Konzipierung von

Gebäuden eine Rolle (Zentralperspektive, Luft- und Farbeperspektive,

Symmetrie, harmonische Ausgewogenheit, Goldener Schnitt).

Abb.6

Die Tendenz in der Baukunst besteht darin, die Formensprache der

Antike in voller Strenge wieder zu beleben. Italienische Renaissancebauten

wurden klar, überschaubar und harmonisch ausgewogen konzipiert. Die

Architekten orientierten sich bei den Grundrissen an einfachen idealen

geometrischen Formen wie dem Quadrat

oder dem Kreis. Man entlehnt

Bauelemente wie Säulen,

Pilaster, Kapitelle, Dreiecksgiebel

etc. direkt der Antike, um daraus Anhaltspunkte für idealschöne

Proportionen zu gewinnen. Die Hauptstilkriterien sind: akademisch korrekte

Säulenordnungen; Betonung der Horizontalen (waagerechten Linien);

Säulenschäfte nach dem Vorbild der Antike entweder kanneliert oder

glatt; Arkaden statt Kolonnaden;

Grundrisse und Fassaden mit Rücksicht auf Symmetrie und

Regelmäßigkeit gestaltet.

Abb.7

Der

Begriff Barock (von ital. barocco = "schiefrund,

merkwürdig" und franz. baroque = "Auswucherung,

Warze", bedeutet auch unregelmäßig Perle) bezeichnet die

kunstgeschichtliche Stilepoche,

die der Renaissance folgte. Diese

Einteilung gilt für die Baukunst,

die bildende Kunst und

für die Musik, wobei die

Epochengrenzen in den unterschiedlichen Gattungen oft etwas abweichend gesetzt

werden. Barock wird auch als Zeitalter der Theatralik und Inszenierung

bezeichnet.

Baukunst und Landschaftsarchitektur. In der barocken Baukunst wurde das Ganze des Bauwerkes

nicht mehr durch Summation von Einzelteilen verstanden, also vom Teil zum

Ganzen, sondern umgekehrt als einen ausdifferenzierten Organismus vom Ganzen

zum Teil. Weitere wichtige Merkmale der barocken Baukunst sind: Ablösung

schmaler, langer Kirchenschiffe durch breitere, bisweilen runde Formen;

Dramaturgischer Gebrauch des Lichtes entweder durch starke

Hell/Dunkel-Kontraste oder einheitliche Durchflutung durch zahlreiche Fenster;

Häufiger Gebrauch von plastischen Zierelementen (Girlanden,

Putten aus (oft vergoldetem) Holz, Schweifwerk,

Kartuschen, Gips bzw. Stuck, Marmor

oder Stuckmarmor);Großflächige

Deckengemälde; üppige geschwungene Linien. Die Außenfassade ist

häufig durch eine dramatische Steigerung zur Mitte charakterisiert; Das

Innere ist oft nur Schale für die dekorative Ausschmückung durch

Malerei und Plastik (vor allem im Spätbarock); Häufiger Gebrauch von

illusionistischen Effekten wie Scheinarchitektur

oder Verschmelzung von Malerei

und Architektur; Im bayrischen und schwäbischen Barock sind Zwiebeltürme

sehr verbreitet.

Abb.8

Barocke Malerei. War die Malerei der Hochrenaissance um harmonische,

ausgewogene und formstrenge Komposition bemüht, geriet in der

Spätrenaissance bzw. im Manierismus

dieses Gleichgewicht aus den Fugen. So kam es in der Barockmalerei im gewissen

Sinne zu einer Synthese von Manierismus und Hochrenaissance. Mit dem

Manierismus widmete sich die Malerei zum ersten Mal explizit dem Unausgewogenen

und Bizarren. Kennzeichen dessen sind die sog. "figurae

serpentinatae". Sie thematisieren menschliche Affekte. Die Barockmalerei

ließ nun diese tiefen menschlichen Affekte nicht unvermittelt stehen,

sondern bemühte sich darum, sie zu einer Gesamtaussage zur höchsten

Dramaturgie zu verdichten. Damit wurde nun in gewisser Weise wieder dem

Harmoniebedürfnis der Hochrenaissance entsprochen. In der barocken Malerei

herrschen dementsprechend dynamische Bildwelten vor, die für

religiöse Themen ebenso wie für weltliche, mythologische oder

Landschaftsdarstellungen verwendet werden.

Die

kunstgeschichtliche Epoche des Barock

fand eine Weiterentwicklung im Rokoko. Stiltypisch sind

überbordende Verzierungen, leichte, schwungvolle, fast spielerische,

zierliche Formen.

Schmuckelemente: buntes, künstlerisches Schmuckwerk, Ornamente in

Muschelform und Rosenranken, feine Schnitzereien - an Bauten, Innenräumen,

Möbeln, Geräten etc. und vor allem die Aufgabe jeglicher Symmetrie,

die im Barock noch als wichtiges

Element verwendet wurde. An die Stelle fester Formen treten leichte, zierlich

gewundene Linien und häufig rankenförmige Umrandungen. Die Rocaille (franz.: Muschelwerk)

soll namensgebend für diese Kunstrichtung gewesen sein. (Diese bewusste

Abkehr von Symmetrie wurde später im Jugendstil wieder aufgegriffen.)

Klassizismus.

Abb.9

Der

Begriff Klassizismus wird verwendet für Kunstrichtungen (Literatur, Baukunst, Bildhauerei, Malerei etc.), die nicht eigenständig

aus eigenen Anfängen gereift sind, sondern Nachahmungen einer Klassik

sind, z.B. Nachahmungen des klassischen Altertums. Die Anlehnung an die Antike

setzt sich wieder aber auf einer neuen Ebene durch.Hauptsächlich aber wird

als Klassizismus eine Epoche der gesamten Kunstgeschichte im

späten 18.

und frühen 19. Jahrhundert

(etwa zwischen 1770 und 1830) bezeichnet, die die griechische Klassik zu erneuern versuchte. In Frankreich heißt diese Epoche Empire-Stil. Im späten 18. Jahrhundert galt der

Klassizismus mit fast puritanischen Willen zur Vereinfachung als Gegenmodell

zur barocken "Verschwendungssucht", die mit dem Feudalismus assoziiert wurde. Mit der

Vereinnahmung der Revolution durch Napoleon kommt es dann zum

dekorativeren Empirestil, der sich mit dem Kaiser über ganz

Westeuropa ausbreitet.

Merkmale. Gegenüber dem vorangegangenen Rokoko zeichnet sich der Klassizismus

durch eine Rückkehr zu geradlinigen Formen mit einer stärkeren

Anlehnung an klassisch-antike Formen aus. Charakteristiken: rechteckige,

gerade, einfache Formen; Basreliefs als Schmuck; weiße strenge

Säulen auf der dezent gelb gestrichenen oder steingrauen Fassade; allgemeiner Eindruck von der

erhabenen, edlen, majestätischer Ruhe und dem feinen strengen Geschmack.

Beispiele in Sankt- Petersburg: die Admiralität, die Rossi-Straße,

das Alexandrinski- Theater, das Schloss in Gatschina.

Abb.10

In der

Mitte des 20. Jahrhunderts

lehnte sich die Architektur teilweise wieder an klassizistische Formen an, man

spricht hier von Neoklassizismus.

Jugendstil

ist eine kunsthistorische Epoche um die Jahrhundertwende des 19. zum

20. Jahrhundert.

Abb.11

Der

Begriff ist nur in Deutschland

(den Niederlanden und in Lettland) in Gebrauch, so benannt nach der 1896 gegründeten Münchner

illustrierten Kulturzeitschrift Die Jugend.

Die dem Jugendstil entsprechenden Stilrichtungen werden in anderen Ländern

bzw. Sprachen als Art Nouveau oder Belle Epoque,

Modern Style,Modernismo, Stile Liberty oder Wiener Secession

bezeichnet.

Die Elemente sind dekorativ geschwungene

Linien sowie flächenhafte florale Ornamente

und die Aufgabe jeglicher Symmetrien. Die Linien sehen rund und rechteckig zu gleicher Zeit

aus. Es geht um die künstlerische Neugestaltung aller alltäglichen

Dinge. In der Baukunst bedeutet es die Abkehr von historischen Bauformen und

die intensive Suche nach neuen dekorativen Gestaltungsmöglichkeiten: nicht

symmetrische Fassaden, Fenster von verschiedenen Umrissen, stilisierte

Pflanzenornamente. Besonders

ausgeprägt findet man den Jugendstil auch im Kunsthandwerk, im damals sogenannten

'Kunstgewerbe', und der Architektur. Verwandte Strömungen gab es in

Malerei, Grafik, Buchkunst, Mode, Schmuck, Bildhauerei, Dichtung, Musik,

Theater und Tanzkunst. Das Berliner Bröhan-Museum zeigt

Möbel, Porzellan, Glas, Keramik und Metallarbeiten aus der Epoche des

Jugendstils und des Art Deco. Mit dem Jugendstil verbinden sich zahlreiche

künstlerische Programme und Manifeste. Er steht für ganzheitliche

harmonisierende Gesamtkunstwerke

und die darin gesuchte Einheit von 'Kunst und Leben'.

Abb.12

Übungen zum

Wortschatz.

Aufgabe 1. Wiederholen Sie die Verben aus dem

Text, die nicht nur zum Thema „Kunst“ gehören, sondern allgemein

gültig sind. Füllen Sie die

Lücken aus.

Romanik.

Der Begriff Romanik ________________ eine

kunstgeschichtliche Epoche von etwa 1000

bis 1200.

Die romanische Kunst ist

überall in Europa

sowie in Westasien

und Nordafrika

________________.

_______________ für

die romanische Baukunst

sind Rundbögen.

Der romanische Kirchenbau wird durch die

Einführung der Überwölbung __________________.

Die Bezeichnung romanesque

wurde um 1820 von französischen

Gelehrten __________________. Dieser Stil ______________sich an die antike

Kunst ____.

Die Romanik in Deutschland lässt sich in

3 Stilphasen _________________.

Im Allgemeinen

ist Romanik durch starke, rohe Mauern _______________________.

______________________der

Hochromanik ist auch die Einführung des Großgewölbebaus. Doppelturmfassaden

____________________ meist in Verbindung mit prächtig ausgebildeten

Vierungstürmen weiter.

Gotik.

Der

Name "Gotik" wurde von Giorgio Vasari _________________und hatte

zunächst eine ______________Bedeutung.

Und

noch bis zum Jahr 1800 _____________die Gotik als Inbegriff schlechten Stils.

Der

Übergang zwischen Romanik

(750-1250) und Gotik (1130-1500) ____________________fließend.

Die Gotik entstand um

Im 15.

Jahrhundert ___________die Renaissance (1420-1620) zunächst in Italien die

Gotik _____.

Es

werden Helligkeit und eine großzügigere Raumaufteilung ________________.

Der

Raum ist hoch senkrecht______________.

Außen

wird die Westschauseite durch reiche Gliederung und mächtig emporstrebende

Türme _______________.

Die

Basilika ist so gegliedert, dass der

Besucher die einzelnen Abschnitte nacheinander _______________.

Renaissance.

Der

Begriff wurde von den Franzosen aus dem italienischen rinascimento

_______________.

Die

Wiedergeburt der Antiken ______________ ________besonders in den neuen Prinzipien

_______.

Im

weiteren Sinne nennt man Renaissance die Wiedergeburt des klassischen Altertums

in seinem _____________auf die Wissenschaft,

die Literatur, die Gesellschaft.

Beschäftigung

mit der Natur______________ einen

wichtigen Aspekt der Renaissancekunst _________. Anatomische Vorstudien dienen

dazu, den menschlichen Körper wirklichkeitsgetreu _________________.

Italienische

Renaissancebauten wurden klar, überschaubar und harmonisch ausgewogen

________________. Die Architekten ___________________ bei den Grundrissen an

einfachen idealen geometrischen Formen.

Man entlehnt Bauelemente

der Antike, um daraus Anhaltspunkte für ideale Proportionen zu

_____________.

Barock.

Der

Begriff Barock bezeichnet die Stilepoche,

die der Renaissance _____________.

In der

barocken Baukunst wurde das Ganze nicht mehr durch Summation von Einzelteilen

_______________. Wichtiges Merkmal der barocken Baukunst sind: _______________

schmaler, langer Kirchenschiffe durch breitere

runde Formen.

Ein

Merkmal ist auch ___________________ von Malerei

und Architektur.

In der barocken Malerei

herrschen dynamische Bildwelten vor, die für religiöse Themen ____________

werden.

Klassizismus.

Die ________________an

die Antike setzt sich wieder aber auf einer neuen Ebene durch.

Der

Klassizismus _______________ _______durch

eine Rückkehr zu geradlinigen Formen _________.

Jugendstil.

Der

Begriff ist nur in Deutschland

(den Niederlanden und in Lettland) in _____________.

Besonders

________________ findet man den Jugendstil auch im Kunsthandwerk. Mit dem Jugendstil

_________________zahlreiche künstlerische Programme und Manifeste.

Aufgabe 2. Ordnen

Sie die unten stehenden Merkmale den Stilen zu.

|

Rundbögen Ideale

Maße und Proportionen

Der

Raum ist hoch senkrecht gegliedert. Triforium Würfelkapitelle

an den Säulen flache Kassettendecken Luft-

und Farbeperspektive Überwölbung

großer Raumweiten drastische Motive die

intensivere Beschäftigung mit der Natur Verwandtschaft zur

römischen Architektur mächtige

Raumhöhe Bauschmuck

figürliche

Holzbildwerke Fresken Doppelturmfassaden

mit Vierungstürmen großzügige

Raumaufteilung Fenster

von verschiedenen Umrissen Verzierungen

durch Dienste, Rippen, Strebewerke starke, rohe Mauern Wimperge

Chorraum

als kultisches Zentrum dreiteiliger

Laufgang Großflächige Deckengemälde Bogenstellungen

reiche

Gliederung mächtig

emporstrebende Türme Außenfassade

mit dramatischer Steigerung zur Mitte Schmuck

mit Standbildern, Reliefs und Figuren die

Haltung der Personen in einer S-Kurve lichtdurchfluteter Kirchenraum Glas-

und Altarmalerei Tafelbilder Holz- und der Kupferstich Maskenhafte,

bewegungslose Darstellung dicke, festungsartige

Mauern mit kleinen Fenstern anthropozentrische Sicht

der Dinge naturalistische

Darstellungsweise Fensterrosen

Fensterreihen

Helligkeit

Maßwerk Naturvorbild verbessern und idealisieren Zentralperspektive spitz

zulaufende Bögen Symmetrie harmonische Ausgewogenheit Die

Säulen und Pfeiler entsprechen den Aposteln und Propheten plastische

Zierelemente (Girlanden) Goldener Schnitt überschaubar und

harmonisch ausgewogen Grundrisse an

einfachen idealen geometrischen Formen illusionistische

Effekte wie Scheinarchitektur

Antike Säulen, Pilaster, Kapitelle, Dreiecksgiebel

akademisch korrekte Säulenordnungen Betonung der

Horizontalen Säulenschäfte entweder kanneliert oder glatt Arkaden statt Kolonnaden Putten aus (oft vergoldetem) Holz Fassaden mit

Rücksicht auf Symmetrie und Regelmäßigkeit Organismus

vom Ganzen zum Teil breitere,

runde Formen Dramaturgischer Gebrauch des Lichtes starke Hell/Dunkel-Kontraste einheitliche

Durchflutung durch zahlreiche Fenster künstlerische

Neugestaltung alltäglicher Dinge das

Bekenntnis der Künstler zur Antike Marmor oder Stuckmarmor üppige

geschwungene Linien Linien rund und rechteckig zu gleicher Zeit dekorative

Ausschmückung durch Malerei und Plastik Verschmelzung von Malerei und Architektur Synthese von Manierismus

und Hochrenaissance Unausgewogenes und Bizarres dynamische Bildwelten überbordende

Verzierungen leichte, schwungvolle, fast spielerische,

zierliche Formen buntes, künstlerisches Schmuckwerk in

Symmetrie Pflanzenmotive feine Schnitzereien Gegenmodell

zur barocken "Verschwendungssucht Rückkehr

zu geradlinigen Formen mit einer stärkeren Anlehnung an klassisch-antike

Formen rechteckige, gerade, einfache Formen stilisierte

Pflanzenornamente weiße strenge Säulen auf der

dezent gelb gestrichenen oder steingrauen

Fassade erhabene, edle, majestätische Ruhe strenger Geschmack dekorativ

geschwungene Linien flächenhafte

florale Ornamente Aufgabe

jeglicher Symmetrien Basreliefs

als Schmuck Suche

nach neuen dekorativen Gestaltungsmöglichkeiten Individualismus

nicht

symmetrische Fassaden Rundbogen

an Fenstern und Türen Anatomische

Vorstudien Handwerk, Einheit von 'Kunst und Leben' |

Jugendstil |

|

Klassizismus |

|

|

Barock |

|

|

Romanik |

|

|

Gotik |

|

|

Renaissamce |